El sitio de Paysandú. ¿Qué se decía sobre el ataque en el siglo XIX?

La humanidad de la guerra en esta forma recuerda la fábula del carnero y la liebre.

-¿En qué forma prefiere usted ser frita?

- Es que no quiero ser frita de ningún modo.

- Usted elude la cuestión; no se trata de dejar a usted viva, sino de saber la forma en que debe ser frita y comida.

Juan Bautista Alberdi (1870)

I. Introducción al tema

La Guerra Guasú o de la Triple Alianza, que involucró a la República Argentina, el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay contra la República del Paraguay entre los años 1864 y 1870, fue un acontecimiento trascendental para la historia sudamericana. Tuvo consecuencias morales y éticas, pero también económicas y políticas que llegan hasta nuestros días. Sensaciones, sentimientos, remordimientos que perduran sumergidos en el devenir de los años y que salen a la luz con cada derrotero de la historia de nuestra región.

El conflicto, por un lado, hizo visible el entramado político y económico que vinculaba a los cuatro países participantes durante la época. Por otro, expuso de la forma más cruda las influencias y/o intereses de los diferentes sectores de poder local e internacional vinculados a la nueva política económica de alcance mundial: el liberalismo.

La primera escena del drama se produce en la Banda Oriental. Justamente entre el gobierno de Bernardo Berro (Montevideo, 1803-1868) y el caudillo opositor Venancio Flores (Trinidad, 1808-1868). Ellos dos expresaban un capítulo más de las luchas entre los dos principales partidos políticos uruguayos, el blanco y el colorado. Conflictos que se remontaban a las primeras décadas del siglo XIX y estaban relacionados con toda una red de lazos y alianzas de alcance regional.

La división entre los Orientales surgió en 1836 como desenlace de un conflicto latente entre las fuerzas comandadas por Fructuoso Rivera, comandante general de Campaña, y quienes promovían, como Manuel Oribe, una organización nacional integrada al acontecer de los vecinos federales del Río de la Plata, sin injerencias del Imperio del Brasil ni de las potencias imperiales extranjeras. Rivera, en cambio, se encontraba íntimamente vinculado a la tendencia política de los unitarios, quienes buscaban separarse de las demás provincias o, en su defecto, dirigirlas de forma unilateral. Rivera había participado desde 1835 con los liberales brasileños que promovían la independencia de la República de la provincia de Río Grande del Sur (guerra de los Farrapos o Revolución Farroupilha desarrollada entre 1835-1845). Aficionado a guerras de segmentación, mantuvo durante buena parte de su vida una relación estrecha con los enviados diplomáticos de Francia e Inglaterra, quienes veían en él un instrumento para romper cualquier iniciativa de unidad entre las Provincias hermanas. Oribe no desconocía esta tensión y, en 1836, promovió el uso obligatorio de la divisa blanca que llevaba el título: “amigos del orden” o “sostenedores de la legalidad”. En respuesta, Rivera distribuyó distintivos celestes, pero, como se desteñían fácilmente por las lluvias y soleadas, lo cambió por el colorado del forro de los ponchos. Las divisas se estrenaron en la batalla de Carpintería, en donde fue derrotado Rivera. Un dato de color de esta batalla, es que en su fuga perdió todo su equipaje, que, entre otras cosas, contaba con numerosas cartas enviadas a él, tanto por unitarios como por diplomáticos ingleses y franceses. El historiador uruguayo, Vivian Trías (Las Piedras, 1922-1980), señala que hasta contaba con una carta del mariscal Santa Cruz de Bolivia, en donde se le ofrecía una provincia argentina a cambio de su participación en un futuro conflicto contra Oribe y Rosas.

Hacia 1863, Venancio Flores (colorado), enemigo de Berro (blanco) y aliado de Bartolomé Mitre (Buenos Aires, 1821-1906), luego de la victoria en la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861) goza del respaldo e influencia en el grupo, que luego en 1861 domina la escena desde Buenos Aires. En este contexto, es lógico pensar que Venancio Flores supuso tener las fuerzas políticas y militares necesarias para realizar una exitosa invasión al Uruguay contra sus enemigos del Partido Blanco.

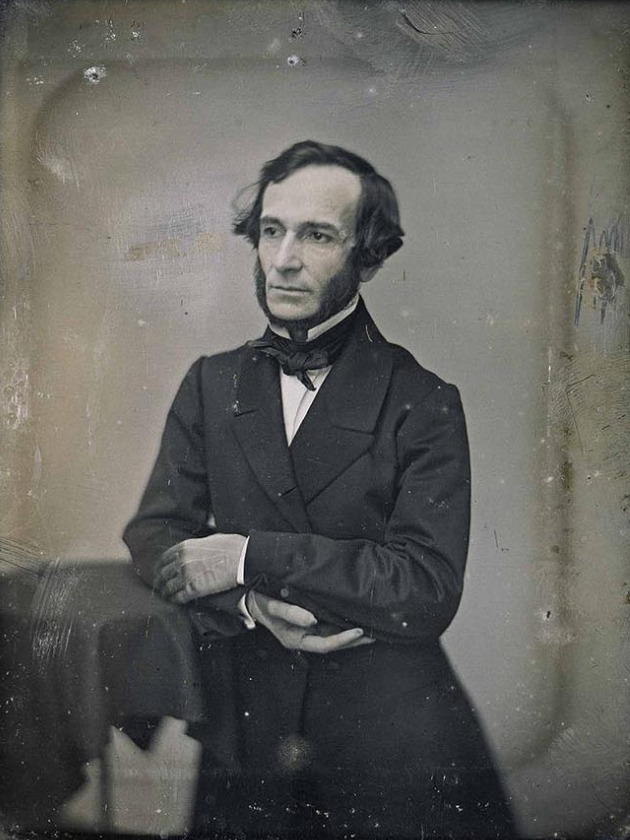

Retrato de Venancio Flores. Fuente: Wikimedia Commons.

El 19 de abril de 1863 cruza el Río Uruguay, comenzando con las hostilidades que se manifiestan en numerosos saqueos a poblaciones cercanas al río. El conflicto se ve acentuado por la intromisión del gobierno argentino y brasileño en la política interna Oriental. No se esconden los apoyos que recibe Venancio Flores de las altas esferas de la oficialidad argentina, como tampoco la conexión de la invasión con el movimiento, en la frontera norte de Uruguay, de tropas del Imperio del Brasil. El presidente del Paraguay, Francisco Solano López (Asunción, 1827 – Cerro Corá, 1870), lo advierte y desde la prensa oficialista del Paraguay hace llover las acusaciones contra la intromisión de Argentina y el Brasil en el conflicto oriental.

En junio de 1863, el gobierno uruguayo detiene al vapor argentino “Salto”, que llevaba armamento para Venancio Flores. El altercado agita las aguas en los sectores opositores a Mitre, ya que unos días antes, el Ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno, Rufino Jacinto de Elizalde (Buenos Aires, 1822-1887), había dicho que Argentina era neutral en el conflicto. En respuesta a este hecho, se reúnen el 20 de octubre Elizalde y el por entonces encargado de negocios de Uruguay en Argentina, Andrés Lamas (Montevideo, 1817-Buenos Aires, 1891) para firmar entre Argentina y Uruguay un protocolo en donde se fijan las bases para la neutralidad, estableciendo el polémico arbitraje del emperador del Brasil en caso de diferencias en el futuro entre estos dos Estados. El presidente Berro denuncia la influencia de Brasil en la decisión tomada por Lamas, en el sentido de formalizar un pretexto para las intromisiones que ya ha iniciado el Imperio sobre territorios de la República Oriental1.

La reacción de Berro fue la de tratar de modificar el protocolo, a través de la propuesta presentada por su canciller, Juan José de Herrera (Montevideo, 1832-1898), incluyendo a Paraguay como árbitro junto al Imperio. La respuesta vino de parte del mismo Lamas, quien sugiere que ni siquiera se mencione la iniciativa de Berro en Buenos Aires. Lamas afirma que la inclusión de Paraguay como árbitro sería tomada como una ofensa por parte de Argentina. Frente a esta respuesta, Berro decide enviar un representante al Paraguay para solicitar su protección en caso de intromisión de los países vecinos en sus asuntos internos.

Bernardo Berro. Fuente: Wikimedia Commons.

En enero de 1864, el Imperio del Brasil debatía la iniciativa a tomar sobre el tema. Tras una serie de debates, en el gobierno del Imperio vence el ala belicista y liberal que propone el envío de un ultimátum al Uruguay. El mismo planteaba una serie de medidas de desagravio a la administración Berro, en línea con los reclamos de los brasileños que tenían sus propiedades en la Banda Oriental. Estos eran: indemnización a los perjudicados, destitución de los policías y liberación de los supuestos prisioneros de guerra. Si estas medidas no eran cumplidas, las autoridades imperiales cruzarían por mar y tierra la frontera e invadirían territorio oriental. Algo que efectivamente realizan el 20 de mayo de 1864, cuando la flota del Imperio costea las aguas de Montevideo. El conflicto en Uruguay se ha iniciado.

A continuación, se analizarán una serie de trabajos sobre los antecedentes inmediatos a la Guerra del Paraguay, focalizando en el trato que se ha dado en ellos al tema del ataque a la ciudad de Paysandú hacia el siglo XIX.

II. Textos y contexto

Sobre la guerra del Paraguay, subrayemos que existen una gran cantidad de estudios desarrollados por diferentes investigadores de los cuatro países involucrados, de distintas tendencias ideológicas e historiográficas, y publicados en diferentes épocas; incluso se publican textos desde el inicio mismo de las hostilidades. En relación al ataque a Paysandú, uno se topa con un primer grupo de trabajos que bien podríamos catalogar como verdaderas fuentes históricas: correspondencias, carteras de apuntes, bocetos de pinturas, crónicas de diarios, que se publican durante el conflicto y que luego pasarán en la mayoría de los casos a ser publicadas en formato de libro por diferentes editoriales.

Una vez finalizado el conflicto, podemos encontrar un grupo de textos integrados por aquellos trabajos en donde se hace mención al ataque a Paysandú. En ellos, en líneas generales (desde 1870 hasta fines del siglo XIX), se trabaja en las polémicas político-ideológicas previas y en las desatadas por la guerra, en sus causas y consecuencias. Luego, como en buena parte del siglo XX, el abordaje de la guerra pasará a ser una cuestión desde donde discutir cuestiones ideológicas y políticas del presente. Auténticas luchas entre corrientes historiográficas (revisionistas, marxistas, liberales), autores que, en muchos casos, ni siquiera son historiadores de formación.

José Manuel Estrada y el Paraguay

Uno de los primeros en publicar sus percepciones sobre la guerra que se inicia es el escritor, político y docente de la Universidad de Buenos Aires, José Manuel Estrada (Buenos Aires, 1842- 1894), que publica Ensayo histórico sobre la revolución del Paraguay en el siglo XVIII: seguido de un apéndice sobre la decadencia del Paraguay y la Guerra de 1865. En realidad, como sugieren Liliana María Brezzo y María Laura Reale, la guerra encuentra a Estrada en el momento de la publicación de un libro sobre sus estudios en torno a la historia del Paraguay, particularmente al pasado colonial del Paraguay. A pesar de la distancia con los sucesos analizados, Brezzo y Reale señalan que Estrada enlaza los sucesos del siglo XVIII e inicios del XIX con los de los antecedentes e inicios de la guerra, subrayando las condiciones previas de una sociedad paraguaya “cretinizada” por el peso de un despotismo secular (Estrada: 1865). En el caso de Estrada, se minimiza el ataque de Paysandú, que a sus ojos es tan solo un altercado menor desatado por causas políticas internas del Uruguay.

Alberdi y la guerra. Alberdianos y mitristas

Otra figura de relevancia, que deja sus impresiones ni bien comienza el conflicto, es Juan Bautista Alberdi (San Miguel de Tucumán, 1810-1884). Desde su mirada, no tiene sentido observar a la guerra como un suceso en sí mismo. En la guerra del Paraguay se manifiesta, como en todas las demás guerras, una trama profunda de intereses políticos, económicos, culturales y sociales. Esta posición de Alberdi será castigada desde buena parte de la opinión pública argentina, principalmente desde el diario La Nación Argentina, de clara adhesión al gobierno de Bartolomé Mitre. Pero antes de continuar, precisemos: ¿por qué razón es castigado Alberdi?

En 1865, Alberdi se encuentra exiliado y es uno de los opositores al gobierno de Mitre con más influencia en la prensa del Río de la Plata. Alberdi lo sabe, por ello escribe el folleto Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, en donde analiza los conflictos que ya se vislumbran entre las cuatro naciones. En un tono filosófico y pacifista, que en buena parte profundizará luego en su libro El crimen de la guerra, denuncia a las corrientes que manejan la información, los actores e intereses detrás de los sucesos, e inaugura toda una tradición de autores que censurarán a los principales implicados en el conflicto del lado de los aliados: Mitre, Venancio Flores, el Partido Colorado, Pedro II y los intereses del Imperio del Brasil, los agentes británicos en el Río de la Plata y los intereses de Gran Bretaña en la región. El ataque a Paysandú se relaciona, desde la visión de Alberdi, con diferentes pretensiones de todos estos sectores. Dice Alberdi:

¿Qué busca Brasil en los Estados del Río de la Plata? Busca lo que le falta desde el día que los portugueses tomaron posesión de la parte del Nuevo Mundo, que les dejaron los primeros conquistadores españoles. Relegados a la zona tórrida, ocupan un territorio, muy hermoso sin duda, pero que en la proximidad del mar, no puede ser casi ocupado sino por las razas africanas, y cuyas planicies interiores son inaccesibles por la falta de ríos navegables, esas vías de comunicación que hacen irradiar la vida y la civilización hacia los punto más lejanos del país. (Alberdi: 1865, p. 28)

Juan Bautista Alberdi. Fuente: Wikimedia Commons.

El folleto, según lo que señala su principal estudioso Jorge Mayer en su libro Alberdi y su tiempo (1963), tiene un gran éxito. Dos de los amigos de Alberdi, el poeta Hilario Ascasubi (Fraile Muerto, Córdoba, 1807-1875) y el líder del Partido Autonomista, Adolfo Alsina (Buenos Aires, 1829-1877), lo distribuyen en grandes cantidades por Montevideo.

Alberdi, con su lectura del conflicto que comienza, traza una línea de interpretación del acontecimiento: que la guerra fue iniciada por el interés económico y político del Imperio del Brasil. Idea que rápidamente se propagará en otros autores, principalmente, amigos de Alberdi, que pueden encontrarse política e ideológicamente repartidos hacia 1865 entre los vinculados al que fue el gobierno de la Confederación Argentina (1852-1860) de Justo José de Urquiza (1801-1870), algunos alsinistas y anti mitristas, más los que no quieren la continuación de conflictos armados en la región.

Como era de preverse, la publicación de Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, genera una reacción automática desde el diario Nación Argentina, fundado por Mitre y de clara inclinación belicista. La Nación Argentina en la primera página del 11 de junio de 1865 declara:

El profeta escondido en Europa tras una lengua extranjera, que destila a raudales la hiel de la traición […] obra de iniquidad y de perfidia […] falso en sus antecedentes, arbitrario en su juicio, criminal en sus esperanzas. El autor de las disensiones del Plata, es también ridículo en sus profecías. (Diario La Nación Argentina, 11 de junio de 1865, p. 1)

Cuando Alberdi conoció el artículo, le contestó desde París al diario La Nación Argentina:

Puedo asegurar del modo más positivo que quien las ha inspirado o escrito es un insigne calumniador, tan malo como desatinado, pues en ellas pretende que quien ha regalado toda su vida a los manuscritos de sus libros, no ha podido escribir un folleto sino por quinientas onzas de oro […] que esas ideas calificadas en su primera aparición de patriotismo, puedan constituir reproducidas un acto de traición (Mayer: 1963 p. 687)

En la misma línea de Alberdi, denunciatoria y opositora a la guerra, encontramos una serie de libros. Textos que en la mayoría de los casos ya habían sido publicados en el periódico porteño La América (1866-1869), probablemente el diario más radicalmente opuesto a la guerra contra la República del Paraguay. Mencionemos tres: el del periodista y poeta argentino-brasilero Olegario Víctor Andrade (Rio Grande Do Sud 1839-1882), que publica el folleto Las dos políticas. Consideraciones de actualidad (1866), y los casos de los poetas y escritores argentinos, Miguel Navarro Viola (Buenos Aires, 1830-1890) en Atrás el imperio, contra la Triple Alianza (1865), y Carlos Guido y Spano (Buenos Aires, 1825-1918) con su Proceso a la Guerra del Paraguay (1868). Dice Navarro Viola en su libro:

El Brasil libertador es una amarga ironía, que empieza a ruborizar hasta los propios escritores del vecino imperio […] Si hay libertades constitucionales en el Brasil, esas son de tal naturaleza que no se pueden trasplantar. Esas libertades no son obras de los soberanos, sino derecho primitivo de los pueblos y si el Gobierno Imperial quiere ser el restaurador ya que no el autor de un derecho en sus manos está la emancipación de algunos millones de hombres, que gimen a las sombras del trono. Entonces, solo entonces, el Brasil será el verdadero aliado de las Repúblicas, en la santa cruzada de la redención del Paraguay (Navarro Viola: 1865, p. 68).

Ambos revisan la historia del Brasil, destacando algunos aspectos de su actualidad, fundamentalmente, el carácter esclavista de su economía y sociedad. En el caso de Uruguay, subrayan las divisiones internas y las brutalidades cometidas por el aliado de Mitre, el caudillo colorado Venancio Flores. Mitre, a sus ojos, no es él representante de la Nación Argentina, más bien es presentado como uno de los líderes de los grupos en pugna. Mitre expresa a uno más de los sectores políticos de la época, sus decisiones se encuentran manchadas por sus intereses y los de sus aliados, más que por un sentido nacional o moral.

III. El ataque a Paysandú en la lectura de los “blancos” y “colorados”

Sobre el ataque a Paysandú debemos destacar las polémicas que se establecen en el marco del proyecto de ley sobre pensiones a los ex combatientes de estos acontecimientos, producido en la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, entre los diputados Julio María Sosa y don Ubaldo Ramón Guerra, por el lado del Partido Colorado y el diputado Carlos Roxlo, por el lado del Partido Blanco.

Atravesado por el contexto de los conflictos producidos en el Uruguay en los últimos 50 años (1840-1890), se producen las discusiones que se exponen en el estudio desarrollado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de Uruguay: La defensa de Montevideo y la Guerra del Paraguay (1907). El trabajo demuestra la mirada del Partido Colorado sobre el contexto que acompaña al ataque de Paysandú, visión que se contrapone a la que hace Alberdi como a la realizada por los que escriben en él diario La América. Dice el diputado Julio María Sosa:

Veamos ahora los antecedentes, como lo hicimos con la defensa de Montevideo, para poder comprobar asertos que no deben considerarse simples productos de la fantasía. Yo creo que cuando se formula un cargo histórico de grave carácter, un deber de conciencia obliga a probarlo. El 19 de abril de 1863, el General Venancio Flores invadió nuestro país con tres hombres; y el gobierno de Montevideo, a pesar de ese detalle bien significativo, consideró que el General Flores estaba en connivencia con el gobierno de la Argentina, primero, y con el gobierno del Brasil, después. Sin embargo, la verdad es que, si la protección argentina y la protección brasileña hubieran sido reales, no nos sería fácil explicarnos esa parquedad en los auxilios. El hecho bien elocuente de que el General Flores no pudiera reunir en la Argentina más que tres hombres que lo siguieran, dice mucho, mucha más que todas las palabras. (Sosa, 1907, pp. 68-69)

En respuesta a este trabajo, el diputado blanco, Carlos Roxlo, en su libro El sitio de Montevideo y la guerra del Paraguay (1907), transcribe parte de los choques producidos durante estas sesiones. Roxlo descarta lo que dicen los diputados del Partido Colorado, ya que Sosa y Ramón Guerra astutamente, según Roxlo, hablan del ataque de Venancio Flores de 1868, descartando de esta manera, los sucesos previos que se producen desde diciembre de 1864 hasta febrero de 1865, que corresponden al ataque de la escuadra del Imperio del Brasil sobre la ciudad de Paysandú. Ataque en donde el caudillo del Partido Colorado, Venancio Flores, siguiendo a Roxlo, participa e impulsa a participar a los países vecinos.

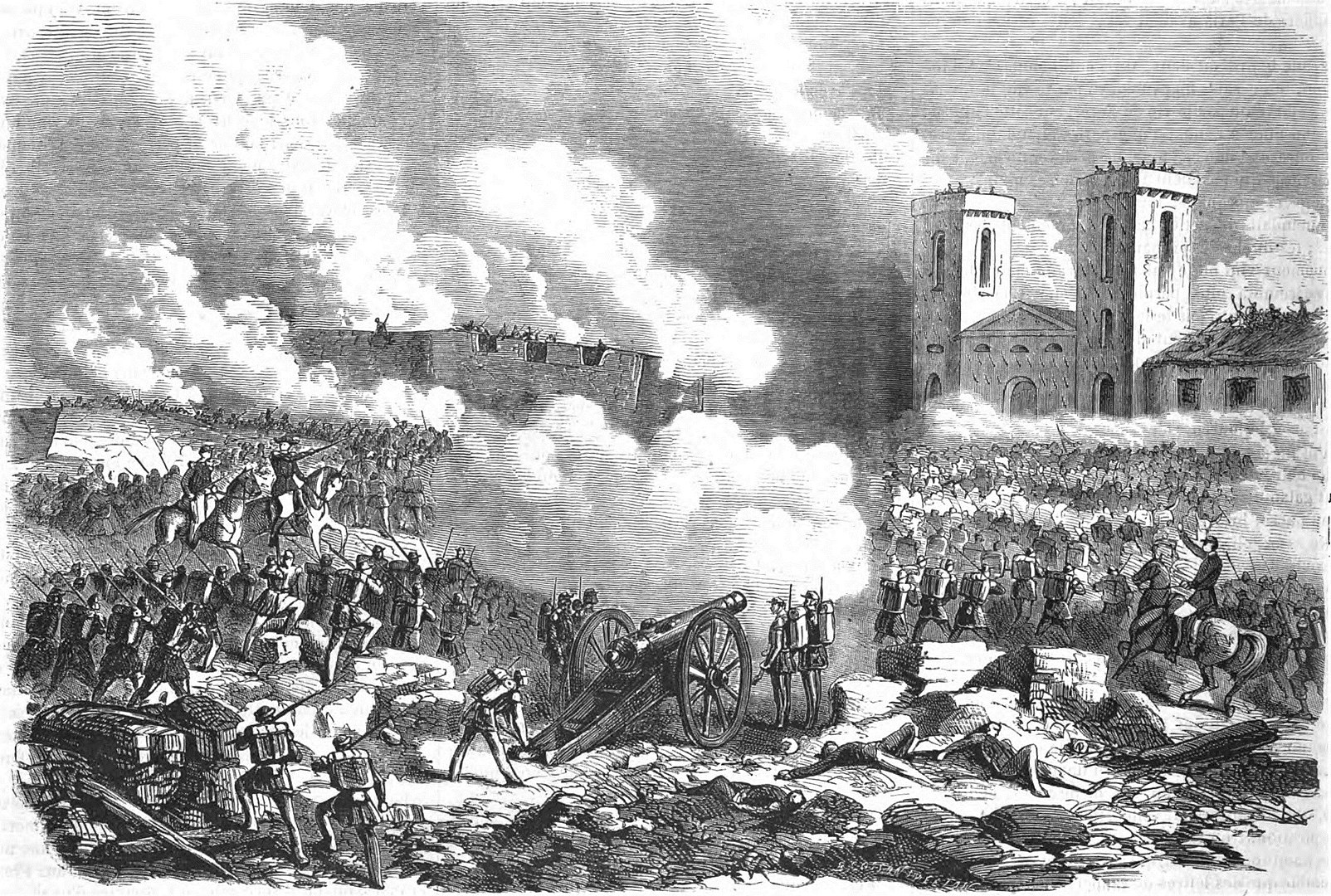

Sitio de Paysandú (L´Illustration, Vol. XLV, n.º 1.151, 1865). Fuente: Wikimedia Commons.

Roxlo —como Alberdi, Guido Spano, Andrade y Navarro Viola— intenta demostrar que el ataque a Paysandú se inscribe no únicamente en una cuestión de conflicto civil entre los partidos Blanco y Colorado, sino que en realidad expresa la decisión tomada por el Imperio del Brasil en 1852, cuando decide formar parte del llamado Ejército Grande que vence a Juan Manuel de Rosas.

El Imperio, desde 1852, afirma Roxlo, decidió entrometerse militar y políticamente en el escenario de las Repúblicas del Río de la Plata. Habla de las relaciones previas entre el Imperio brasileño y el gobierno confederativo, menciona al almirante Tamandaré y los generales Netto y Mena Barreto, al escritor, periodista y político José Mármol (1817-1871) enviado por el entonces presidente Mitre para negociar el tratado de la Triple Alianza con el gobierno del Imperio. Dice Roxlo:

El señor don José Mármol, decía en el año de 1869, en el diario El Río de la Plata: -La alianza con el Brasil no nace de 1865, sino de 1864. Desde la llegada del almirante Tamandaré a las aguas del Plata y desde la llegada de los generales Netto y Mena Barreto a la frontera oriental, quedo establecida de hecho la alianza entre el gobierno brasileño y el gobierno argentino, en beneficio de la revolución contra el mejor de los gobiernos que ha tenido la República Oriental del Uruguay y contra el cual no teníamos ninguna cuestión que pudiera salir de las carpetas diplomáticas. Esta opinión es incontrovertible. El señor Mármol había sido agente del Gobierno de Buenos Aires en 1862 y en 1865 ante la Corte del Brasil conociendo perfectamente el espíritu que animaba al gabinete confederativo y al gabinete imperial.

Es más: ¡Mármol era unitario, muy unitario, enemigo de los hombres que profesan las ideas que profeso yo, y amigo muy estrecho del partido mitrista, siendo suyos aquellos célebres versos en los que la musa airada le dice a Rosas, desgarrando las nubes del porvenir, que ni el polvo de sus huesos dormirá en el suelo de América! (Roxlo, 1907, pp. 60-61)

Un intento de moraleja

El pensador nacional Arturo Jauretche (Lincoln, 1901-1974) nos ha enseñado que se nos presenta como Historia aquello que, en verdad, es una política de la historia (Jauretche, 1959). El historiador Norberto Galasso (Buenos Aires, 1936), siguiendo esta perspectiva, señala, en uno de sus libros: La larga lucha de los argentinos y cómo la cuentan las diversas corrientes historiográficas (2012), que existen al menos siete corrientes historiográficas en Argentina: la “historia oficial”, la corriente liberal de izquierda, el revisionismo rosista, el revisionismo rosista peronista, la corriente de historia social y el revisionismo socialista, latinoamericano o federal-provinciano. En parte, la cantidad de corrientes, con sus polémicas y debates, se explica por la naturaleza misma del oficio, un tema trabajado ya desde los tiempos de Aristóteles (1980). El historiador no puede contar el pasado sin someter los hechos a su propio lente ideológico, como se ha dicho: “La historia es la política pasada, así como la política es la historia del presente.”

Porque, además, la labor del historiador se sustenta en dos columnas. Por un lado, están los datos, testimonios, elementos arqueológicos y demás herramientas que le sirven al historiador para construirse una explicación de lo que ocurrió, que en el mundo académico es comprendido como la heurística. Por otro lado, la interpretación que termina haciendo el historiador de todos estos vestigios, de estas huellas dejadas por el pasado, de la relación entre estos hechos, cómo se interpretan, cómo se valoran, que en el mundo académico es comprendido como la hermenéutica.

Ahora bien, en el caso del ataque a Paysandú de 1864, realizado por el Imperio del Brasil en connivencia con Venancio Flores y los liberales-unitarios de Mitre ligados a los intereses británicos en la región, hay una buena cantidad de elementos que parecen “molestar” o son contrarios a la interpretación (a la hermenéutica) sostenida por la corriente historiográfica oficial o académica, posicionada en la actualidad. ¿Cómo es esto? ¿Hay hoy una corriente historiográfica hegemónica? ¿Cómo se expresa esa hegemonía?

No podemos agotar el tema en unas cuantas líneas, pero sí podemos afirmar que la hegemonía en el campo historiográfico se expresa en una triangulación de cátedras, institutos de investigación, proyectos/concursos/jurados/temas. Si hay un campo de estudio, hay un campo donde se ejerce poder. Tras la vuelta de la democracia en 1983, el campo historiográfico pareció volver a fojas cero. Los profundos e interesantes debates historiográficos de los años 60´ y 70´ del siglo XX fueron borrados de las universidades, institutos y proyectos de investigación donde primereó la profesionalización y la tendencia por reproducir e importar los estudios, tendencias, proyectos e inquietudes que se desarrollaban en el Atlántico Norte.

Por dar un ejemplo, la historiografía académica hegemónica comenzó a realizar estudios de los llamados “sectores populares”. ¿Cómo fue posible este giro? Porque tomaron la tradición de estudios populares surgida en Europa con los estudios culturales de la Escuela de los Annales de Febvre y Bloch y/o de la historia popular en las revueltas y revoluciones en Gran Bretaña de los ingleses E. P. Thompson, Rodney Hilton y Christopher Hill, las investigaciones del historiador francés Roland Mousnier, o las microscópicas búsquedas del italiano Carlo Ginzburg. El resultado fue una buena cantidad de interesantes exploraciones y estudios surgidos en la década del ochenta: hablo de los trabajos de Raúl Fradkin, Samuel Amaral, Carlos Mayo, Raúl Mandrini, Ricardo Salvatore, y de algunos de sus discípulos o autores y autoras que han realizado buenos trabajos como el caso de Diego Santilli, Sara Emilia Mata, Gabriel Di Meglio, Ana Frega, Beatriz Bragoni y Gustavo Paz.

Fuente: Pixabay.

Subrayo: estos autores y autoras argentinas no se reconocen como deudores de la tradición de estudios de los sectores populares o de los caudillos desarrollados por el Revisionismo Histórico y/o por la Izquierda Nacional, por mencionar tan sólo algunos estudios que se le pasan por alto a los eruditos de la historiografía oficial y llamada “académica”, en otras palabras, que habían sido publicados previamente y que todo buen investigador puede encontrar. En pocas palabras, los nuevos historiadores, que han realizado enormes e interesantes aportes sobre el tema, no retomaron la tradición de los estudios mencionados arriba, sino que se manifiestan como seguidores de las tradiciones surgidas en las escuelas historiográficas de Francia y Gran Bretaña, con los problemas inevitables asociados a toda reproducción que me interesa señalar a continuación.

En un siglo XIX marcado por las presiones de las potencias europeas, atravesado por la conformación de un orden neocolonial, como lo señala uno de los intocables de los académicos como Tulio Halperin Donghi, resulta irrisorio desatender los efectos de los intereses de los imperios británico, francés y holandés sobre la política del Río de la Plata. Resulta incomprensible que no vinculen dichos intereses con las perspectivas de los líderes de las facciones en pugna o que no se exploren los efectos causados en la economía de los sectores populares. En definitiva, que no se pregunten: ¿cuánto benefició, si es que benefició, la política económica liberal propuesta por las potencias europeas a los pobladores de la región del Río de la Plata? Y estrechamente relacionada con esta pregunta, ¿qué relación tuvieron estas transformaciones con las luchas entre los diferentes sectores durante el siglo XIX? En la mayoría de estos trabajos no se profundiza sobre la ligazón (necesaria e imprescindible) con la política económica o, peor aún, no se profundiza sobre los distintos proyectos alternativos. En consecuencia, se hace imposible ligar la política con la historia política de los pueblos, con sus economías y efectos (comercio de artesanías, circuitos económicos legales e ilegales, tenencias de la tierra, etc.).

En definitiva, quienes hoy quieran saber algo sobre el ataque a Paysandú de 1864, salvo algunos excepcionales trabajos realizados por un puñado de revisionistas, van a encontrar más reflexiones, argumentos y estudios en el siglo XIX que en el siglo XXI.

1. Presiones impulsadas por los hacendados de Río Grande del Sur como por los propietarios brasileños de tierras en Uruguay que aducían malos tratos sufridos por el gobierno blanco de Berro.

Referencias:

- Alberdi, Juan Bautista El crimen de la guerra (1870), Emecé, Buenos Aires, 2010.

- Alberdi, Juan Bautista, Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, Montevideo, Imprenta tipográfica a vapor, Calle de las Cámaras 41, 1865.

- Alonso, Paula, (Compiladora), Construcciones Impresas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

- Andrade, Olegario Víctor, Las dos políticas. Consideraciones de actualidad (por primera vez publicado en 1866), Buenos Aires, Editorial Devenir, 1957.

- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica, América Latina y la construcción del orden, Buenos Aires, Ariel, 2012.

- Aristóteles, Del sentido y lo sensible y de la memoria y el recuerdo, Aguilar, Buenos Aires, 1980.

- Arteaga Juan José y Cooligha María Luisa, Historia del Uruguay. Desde los orígenes hasta nuestros días, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1994.

- Benvenuto, Luis, Breve Historia de Uruguay, Buenos Aires, Eudeba, 1967.

- Cardoso, Efrain, El Imperio del Brasil y el Río de la Plata. Antecedentes y estallido de la guerra del Paraguay, Buenos Aires, Librería del Plata, 1961.

- Casal, Juan Manuel y Whigans, Thomas, Editores, Paraguay. Investigaciones de historia social y política. III Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay en la Universidad de Montevideo, Editorial Tiempo de Historia, Asunción, Paraguay, 2013.

- Castagnino, Leonardo, Guerra del Paraguay. La Triple Alianza contra los países del Plata, Buenos Aires, La Gazeta Federal, 2014.

- Chávez, Fermín, Alberdi y el Mitrismo Buenos Aires, Peña Lillo, 1961.

- Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias, estados. Orígenes de la Nación Argentina, Buenos Aires, Emecé, 2007.

- Chiaramonte, José Carlos, “La cuestión regional en el proceso de gestación del Estado nacional argentinos. Algunos problemas de interpretación”, en Marco Palacio (compilador), La Unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México D.F, El colegio de México, 1983.

- Chiaramonte, José Carlos, Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina, Buenos Aires, Hispamerica, 1986.

- Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, La defensa de Montevideo y la Guerra del Paraguay. Discursos de los diputados Ubaldo Ramón Guerra y Julio María Sosa, Montevideo, Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes, 1907.

- D´Amico, Carlos, Buenos Aires, sus hombres, su política (1860-1890), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977.

- De Carvalho, José Murillo, Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, México, FCE, 1995.

- De Carvalho, Murilo, La formación de las almas. El imaginario de la república en Brasil, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997. 1997.

- De Marco, Miguel Ángel, Corresponsales en acción. Crónicas de la Guerra del Paraguay, “La Tribuna”, 1865-1866, Editorial Librería Histórica, 2007.

- De Marco, Miguel Ángel, Estampa de un caudillo: Adolfo Alsina, en Buenos Aires, diario La Nación, 9 de junio de 2005.

- De Marco, Miguel Ángel, Historia del periodismo argentino. Desde los orígenes hasta el Centenario de Mayo, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2006.

- De Marco, Miguel Ángel, La Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Planeta, 2003.

- Devoto, Juan Pivel y Devoto, Alcira Ranieri, Historia de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Medina, 1956.

- Doratioto, Francisco Fernando, Maldita Guerra, nueva historia de la Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Emecé, 2010. La primera edición en portugués se publica en San Pablo por la Editorial Companhia Das Letras en 2002.

- Escude, Carlos y Cisneros, Andrés (directores), Historia General de las Relaciones Internacionales Argentinas, Tomos V, 1852-1860. Dos Estados Argentinos. Dos políticas exteriores y Tomo VII, Desde la incorporación de Buenos Aires a la Unión hasta el tratado de limites con Chile, Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2000. También disponible en la web en http://www.argentina-rree.com/.

- Estrada, José Manuel, Ensayo histórico sobre la revolución del Paraguay en el siglo XVIII: Seguido de un apéndice sobre la decadencia del Paraguay y la Guerra de 1865, Buenos Aires, Imprenta de la Nación Argentina, 1865.

- Falcón, Ricardo, Los trabajadores y el mundo del trabajo urbano, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

- Floria, Carlos Alberto y García Belsunce, Cesar Historia de los argentinos, Buenos Aires, Larousse, 1992.

- Galasso, Norberto, La larga lucha de los argentinos. Y como te la cuentan las diversas corrientes historiográficas, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 2012.

- Garavaglia, Juan Carlos y Fradklin, Raúl, Argentina en la Historia Volumen II. La construcción nacional, 1830-1880, Buenos Aires, Taurus, 2012.

- Garmendia, José Ignacio, Campaña de Corrientes y Río Grande, Buenos Aires, Peuser, 1904.

- Garmendia, José Ignacio, Campaña de Humaytá, Buenos Aires, Peuser, 1901.

- Garmendia, José Ignacio, Campaña de Pikysri, Buenos Aires, Peuser, 1890.

- Garmendia, José Ignacio, Cuentos de tropa (con el seudónimo de Forún de Vera), Buenos Aires, Peuser, 1890.

- Garmendia, José Ignacio, La Cartera de un soldado, Buenos Aires, Peuser, 1889.

- Garmendia, José Ignacio, Recuerdos de la Guerra del Paraguay. Batalla del Sauce. Combate de Yataytí Cora. Curupaytí, Buenos Aires, Peuser, 1883.

- Garmendia, José Ignacio, Reflejos de Antaño, Buenos Aires, Flaiban y Camilioni, 1909.

- Guerra, Francois Xavier, Leiva, Luis Castro y Aninno, Antonio, De los Imperios a las naciones, Iberoamérica, Zaragoza, 1994.

- Guerra, Francois Xavier, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispanoamericanas, España, Alianza, 1993.

- Guido Spano, Carlos Guido, Proceso a la Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Caldén, 1868.

- Jauretche, Arturo, Los profetas del odio y la yapa. La colonización pedagógica, Peña Lillo, Buenos Aires, 1967.

- Jauretche, Arturo, Política nacional y Revisionismo histórico, Arturo Peña Lillo, Buenos Aires, 1959.

- Halperín Donghi, Tulio, Proyecto y construcción de una Nación (1846-1880), Buenos Aires, Emecé, 2007.

- Herrero, Alejandro, “Una Aproximación a la historia de la educación argentina entre 1862-1930”, Remedios de Escalada, Edunla, 2010.

- Herrero, Alejandro, Ideas para una República. Una mirada sobre la nueva generación y las doctrinas políticas francesas, Remedios de Escalada, Edunla, 2009.

- Herrero, Alejandro, Un pensador para la república argentina. La recepción de Juan Bautista Alberdi en las dos presidencias nacionales de Julio Argentino Roca (1880-1904), Madrid, Editorial Académica Española, 2011.

- Mayer, Jorge Alberdi y su tiempo, Buenos Aires, Eudeba, 1963.

- Navarro Viola, Miguel, Atrás al Imperio! Hojas históricas, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1865.

- Palleja, León, Diario de campaña de las fuerzas aliadas contra el Paraguay, Montevideo, Imprenta de El Pueblo, 1866.

- Peña, David, Alberdi, los mitristas y la guerra de la triple alianza, Buenos Aires, Peña Lillo, 1963.

- Peña, Milciades, La era de Mitre. De Caseros a la Guerra de la Triple Infamia, Buenos Aires, Fichas, 1968.

- Pereira Da Costa, Francisco Félix, Historia da Guerra de do Brasil contra as Repúblicas do Uruguay e Paraguay, Río de Janeiro, Livraria de A. G. Guimaraes, 1870.

- Pomer, León, La Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Caldén, 1968.

- Real de Azúa, Carlos, El patriciado uruguayo, Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1963.

- Rosa, José María, La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, Buenos Aires, Peña Lillo, 1965.

- Roxlo, Carlos, El sitio de Montevideo y la guerra del Paraguay, Talleres Gráficos A. Barbiro Ramos, Montevideo, 1907.

- Sábato, Hilda, El pensamiento de Bartolomé Mitre y los liberales, Buenos Aires, El Ateneo, 2009.

- Sábato, Hilda, Ciudadanía política y la formación de naciones. Perspectivas históricas para América Latina, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999.

- Sábato, Hilda, Historia de la Argentina: 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012.

- Terán, Oscar, Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

- Thompson, George, La Guerra del Paraguay. Acompañada de un bosquejo histórico del país y con notas sobre la ingeniería militar de la guerra (traducido al español por Diego Lewis y Angel Estrada), Buenos Aires, Imprenta Americana, 1869 y Buenos Aires, L.J. Rosso, 1911. Tomos I y II.

- Vera y González, Emilio, en Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina. Su Origen, su revolución y su desarrollo político hasta 1852. Continuada desde el gobierno del General Viamonte hasta 1910 por Emilio Vera y González, Tomo VI, Buenos Aires, Editorial Sopena, 1957.